「シャトーヌフ=デュ=パプ」

というワインをご存知でしょうか?

ワインラヴァーの間では

「シャトーヌフ」

とか

「ヌフ」

と略されるのもよく見かけます。

しかし

「パプ」

とはあまり言いませんね。

なぜでしょうか?

赤ちゃん言葉みたいだからかな⋯

ちなみに英字では「Chateauneuf-du-Pape」と書きます。

いずれにしても少〜し長いので、以下「シャトーヌフ」と略させていただきます。

そもそもなぜこんな記事を書こうと思ったかと言うと

先日出会ったとあるシャトーヌフのワインがはちゃめちゃに素晴らしく

一体シャトーヌフとは何者なんだ!?

と興味が湧いてきたからです。

しかしいざ調べはじめると、

実は「デュ=パプ」の意味が大変重要だったり、

フランスワインなのに、歴史上ではイタリアのラツィオが絡んできたり・・・

「なんで?」が止まりません。

ソムリエ教本も簡潔にまとまっていてわかりやすいのですが、

拡大し続ける新世界にページを割かなければならず、

旧世界の一地域であるシャトーヌフについての記述は減少傾向。

歴史を繋ぎ合わせてしっかりと理解するには情報がりません。

それなら自分で調べるしかない!と思い立ち、

一時情報であるシャトーヌフの公式ページや

アペラシオンの政令

現地のウェブサイトなどを読み漁りはじめると

その歴史の面白いこと!

どんどん惹き込まれてしまいました。

そして気づけば約19,000文字の超大作に。笑

しかしそのおかげで、恐らく日本でどこよりも詳しい、シャトーヌフの歴史解説ページになっていると思います。

ちょっとマニアックな内容ですが、よろしければぜひ読んでみてください。

きっと深い歴史が紡ぎ出す、シャトーヌフの面白さに引き込まれていくはずです。

それでは早速、探求していきましょう!

- シャトーヌフ=デュ=パプの語源

- シャトーヌフ=デュ=パプってどこにあるの?

- ・超・重要な町、「アヴィニョン」

- シャトーヌフ=デュ=パプの歴史

- ・ガロ=ロマン時代

- ・カトリック教会のヒエラルキー

- ・ローマ教皇とフランス王の対立

- ・拘束されたローマ教皇

- ・新教皇誕生!しかし・・・

- ・新教皇はフランス人!

- ・ローマ大混乱期・・・

- ・アヴィニョン教皇庁スタート!

- ・シャトーヌフのポテンシャルの発見

- ・「シャトーヌフ=デュ=パプ」の建設

- ・ワインとしての「シャトーヌフ=デュ=パプ」の誕生!!

- ・なぜシャトーヌフのワインが評価されたのか?

- ・アヴィニョン教皇庁の終焉

- ・フィロキセラ禍

- ・偽造ワインの横行・・・

- ・シャトーヌフ=デュ=パプがフランス初のAOCに!

- ・紋章入りボトルの誕生・・!

- ・世界大戦とシャトーヌフ

- ・AOC制度強化の動き

- ・輸出の再開と技術革新!

- ・最も自由なAOCが・・・それがシャトーヌフ!

- ・世界的な評価の上昇!

- ・有機農法とビオディナミ農法の導入

- ・芸術品として認められた紋章ボトル

- ・AOC規定の改訂!

- ・古樹の保全

- ・100年の軌跡

- ・最後に

シャトーヌフ=デュ=パプの語源

なにかを調べるときは、まずその語源が気になってしまうタイプのoisyです。

なので、まずは語源を調べてみました。

Châteauneuf-du-Pape

「シャトー」は「城」It is.

数多のワイナリーで使われていますので、ワイン好きなら説明不要の言葉ですね。

では「ヌフ」はなんでしょう?

答えは「新しい」It is.

ですので「シャトーヌフ」は

「新しい城」

という意味になります。

ちょっと意外な感じがしませんか?

ワインの名前で「新しい城」ってなんなんだ・・?と。

今は一旦置いておいて、先に進みましょう。

「デュ」は「~の」にのような意味になります。

そしてかわいらしい響きの「パプ」はなんと

「教皇」

It is.

ローマ・カトリック教会のトップ、教皇です。

つまり、これらを総合すると、

「教皇の新しい城」

という意味になります。

※ちなみに「パプ」はラテン語やイタリア語、スペイン語では「パパ」と発音し、父を意味する「パパ」から転じたという説もあるようです。(所説あり)

※「-(ハイフン)」にも意味があります。ワインを飲まれる方ならよく目にするかと思いますが、「いくつかの単語をまとめて一つの名前」にする、文法的なつながりを示す正式な構成要素です。

なんだか仰々しいですが、非常に格式高い名称だということがわかります。

しかし、なぜこんな格式高い名前になったのでしょうか?

これを理解するには、歴史を一つずつ紐解いていく必要がありそうです。

そして歴史を紐解くには、前情報として地理をインプットしなければなりません。

というわけで⋯

シャトーヌフ=デュ=パプってどこにあるの?

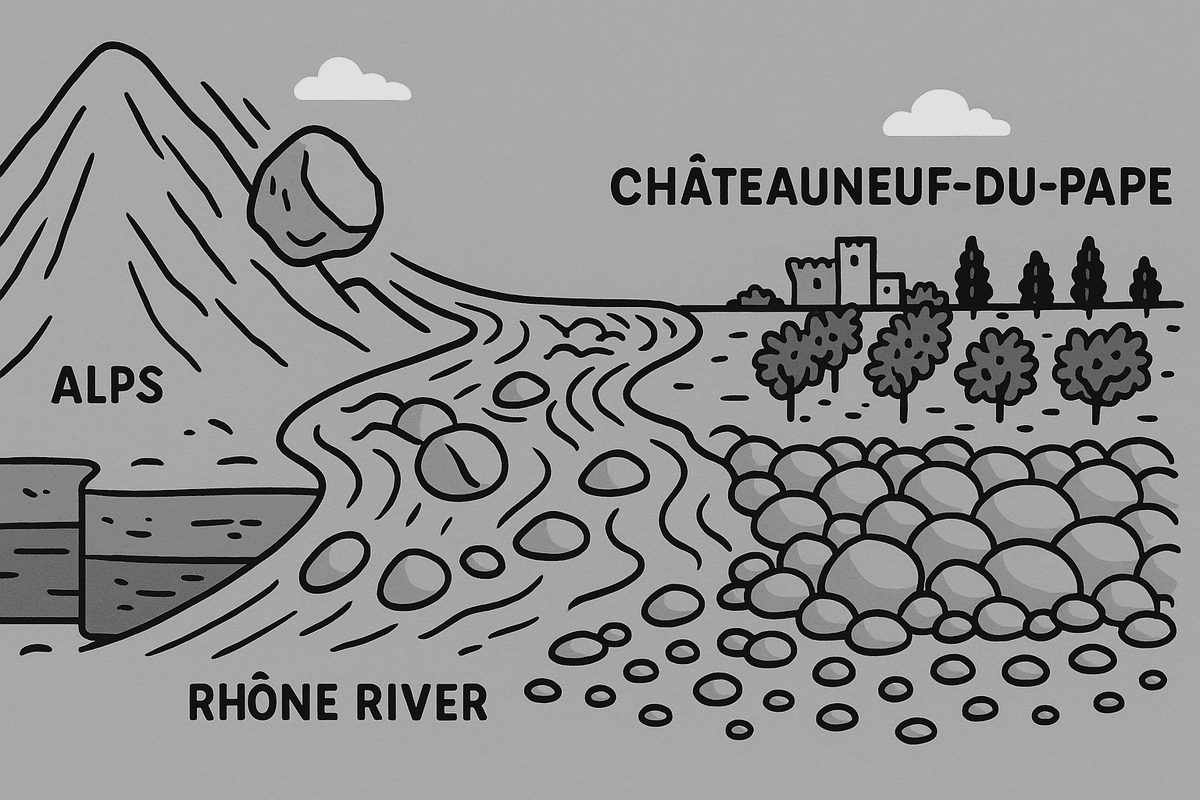

位置するのは南フランス。

地中海から直線距離でおよそ60km北上したローヌ川の東岸It is.

ワイン産地のカテゴリーとしては「ローヌ」に位置し、その中の「南ローヌ」に所属します。

この地域での中心的なAOCIt is.

さらに北上していくと「北ローヌ」である、エルミタージュ、コンドリュー、コート・ロティとローヌの有名どころの産地が並びます。

さらにさらに北に行くとリヨンがあり、ブルゴーニュがある。といった構図です。

・超・重要な町、「アヴィニョン」

シャトーヌフの歴史を知る上で、必ず覚えておかなければならないのが、

「アヴィニョン」

という街です。

シャトーヌフから南へ約12kmほど、車で約20分ほど行ったところにあります。

シャトーヌフが位置するヴォークリューズ県の県庁所在地であり、人口は約9万。

観光都市として有名な中規模都市です。

ではなぜ、この町が

「超・重要」なのでしょうか?

実は、14世紀に

「ローマ教皇と教皇庁がアヴィニョンに移転してきた」

のです。(ローマじゃない時代があったことにびっくり!)

そして、このことが後のシャトーヌフのワインにとって非常に重要な出来事になるのです。

シャトーヌフ=デュ=パプの歴史

・ガロ=ロマン時代

はやる気持ちを抑えて、まずは歴史の根っこの部分から見ていきましょう。

時代をグググ~ッと遡りまして、紀元前のお話です。

シャトーヌフでは

「ガロ=ロマン(Gallo-Roman)時代」

と呼ばれる頃からブドウ栽培が始まっていたとされています。

ガロ=ロマン時代⋯?

日本人には耳馴染みのない時代名ですが

古代ローマ時代におけるガリア(現在のフランス)地域の文化・社会の状態を指す言葉のようで

時代的には紀元前1~5世紀前半を指します。

当時はローマ帝国がガリアを征服して属州化

ローマの支配と文化がフランス地域に根付いていました。

日本では弥生時代の真っただ中のこの時期には

既にシャトーヌフの地にブドウ畑は広がっていた可能性があるんですね。

やはり欧州のワイン産地は、歴史の長さが桁違いです。

しかしこれはあくまで可能性の話で

実際に見つかっている文献上の最初の記録は1157年。

アヴィニョンの司教ジョフロワ(地域教会のトップ)が当時の慣習に従い

自らの領地にブドウ畑を所有し

自ら栽培・管理していたとされています。

ちなみにこの時はまだ「シャトーヌフ=デュ=パプ」という名称は存在すらしていませんでした。

・カトリック教会のヒエラルキー

これからシャトーヌフの歴史を理解する上で

カトリック教会のヒエラルキーをしっかりと把握しておくと、後々の理解を助けてくれます。

ということで階層をわかりやすく図にしてみました。

わからなくなったらここを見にきてください。

教皇(カトリック世界のトップ)

└─ 枢機卿(教皇選出権あり)

└─ 大司教(複数教区を統括)

└─ 司教(地域協会のトップ)

└─ 司祭(神父さん)

└─ 信徒

・ローマ教皇とフランス王の対立

時は1303年、日本は鎌倉幕府の時代です。

モンゴル帝国が攻めてきて、神風(台風)で撃退!なんてしていた頃のお話です。

当時のローマ教皇ポニファテウス8世andフランス王フィリップ王はひどく対立をしていました。

なぜならフィリップ4世は戦争の資金調達のために聖職者への課税をしようとしていたからです。

しかし教皇はこれに反発・・・という構図。

わかりやすく両者の主張をまとめると・・・

・フランス王:戦争中だ、聖職者に課税するぞ!

・ローマ教皇:協会は国家に従属しない。聖職者に課税なんて認めない!

という感じでしょうか。

いつの時代も税はトラブルの元ですね。

・拘束されたローマ教皇

最終的に両者は決裂。

しかし、ただ決裂しただけじゃあ治まらないのがヨーロッパの歴史です。

ローマ教皇ポニファテウス8世がローマを離れ、

ラツィオ州にある小さな町アナーニで滞在中のところをなんと

フランス王フィリップ4世の側近たちが急襲し、拘束してしまいました!

※ちなみにアナーニというのは中世の教皇達が好んで滞在した場所で、避暑地かつ臨時の教皇庁として使われていたそうです。

当時のヨーロッパはなかなかに過激です。

一説によると拘束されたローマ教皇ポニファテウス8世は拉致・監禁・暴行・顔面を平手打ちされたという逸話も残るそうです・・。

しかし監禁から3日後、アナーニ市民の手によって教皇は無事救出!!

⋯されるも精神的ショックと屈辱により、約1カ月後に亡くなられてしまいました。

この出来事は、その後のカトリック教会の運命を大きく変える転機となり、中世カトリック最大級の事件の一つ、

「アナーニ事件」

として、歴史に刻まれたのです。

なんとも痛ましく、悲しい事件です。

・新教皇誕生!しかし・・・

1304年、混乱の後に新教皇ベネディクトゥス11世が就任しました!!

と思いきや・・・

就任から僅か8カ月後、亡くなられてしまいます。

就任当時の年齢が64歳と高齢だったようで、

イタリアのペルージャ滞在中に突然の激しい下痢と高熱を発症し、

そのまま死亡されたと記録されているようです。

しかしこんな時代でありますから色々と黒い噂もあるようで・・・

ベネディクトゥス11世はフランスとの和解路線の穏健派でした。

就任直度に「アナーニ事件」に関与した者たちを赦免するなど、フランスとの関係修復を試みたそうです。

その結果、それを良しとしなかった者たちに毒殺された・・・という話もあるとのこと。

戦国の世はなんとも残酷ですね。

・新教皇はフランス人!

ベネティクトゥス11世が亡くなられた後、次の教皇を選ぶために

「枢機卿会議(コンクラーヴェ)」

が開かれます。

この当時、枢機卿の多くがフランス人でした。つまり「教皇を選ぶ人たち」がフランス寄りだったのです。

そのためフランス王フィリップ4世は、教皇選びにも強い影響力を持っていました。

しかしあからさまな「フランスびいき」だと他国からの反発なども想定されます。

そこでローマ派もフランス派も納得できる「穏健なフランス人」を推して、教皇に据える動きが加速。

その結果としてフランス出身だが

特定の派閥に属しておらず

柔らかく調停型であったボルドー出身の大司教

「クレメンス5世」

が選出されたのです。

ちなみに元々枢機卿ですらない、異例の抜擢だったようです・・・

そしてボルドー出身の

この新教皇が就任することで

ようやくシャトーヌフの歴史のが動き出します・・!

・ローマ大混乱期・・・

就任したばかりのフランス人教皇、クレメンス5世は早速ローマに向かおうとしますが

「ちょっと待った!」とストップがかかります。

当時のローマは大混乱期にありました。

その理由は・・・

① 政治の空白と内戦

教皇庁と神聖ローマ帝国が争っていた「叙任権闘争」の余波で、ローマは無政府状態に近かったようです。その結果、貴族たちの派閥抗争が激化。

② 暴動と反教皇感情

フランス王と対立していた教皇ボニファティウス8世(アナーニ事件で亡くなられた)が強権すぎて反感を買い、市民暴動が頻発。

反教皇の暴徒が教会や司祭を襲うことも・・・

③ 疫病・治安の悪化

ローマは当時、衛生状態が大変悪く、疫病が蔓延していた。

強盗、略奪、道路の封鎖なども頻発。

※のちのペスト大流行(1348年)以前から、既に「病と暴力の都市」になっていたそうです。

流石にこの情勢では、 クレメンス5世にとってローマに入るのは

「命がけ」だった・・・

と言わざるを得ません。

ローマに向かう計画もあったようですが、これらのローマ情勢とフランス王フィリップ4世の圧力もあり断念。

このような逼迫した事情から

教皇庁はローマからアヴィニョンに移されることになります。

・アヴィニョン教皇庁スタート!

1309年、クレメンス5世は結果として一度もローマに足を踏み入れることなく、フランス南西部のリヨンで戴冠式を行います。

その後、教皇と教皇庁は、アヴィニョンにて実務を開始。

しかし庁舎などの建設はとても間に合いません。

そのためアヴィニョンに元からある修道院などを仮庁舎として利用しながらのスタートでした。

ちなみになぜアヴィニョンが選ばれたかというと・・・

①ローヌ川沿いで交通の便が良く、フランス王国の支配外(コント・ヴネサンの隣)で政治的にも「中立っぽく」見せられる場所だった。

※コント・ヴネサンとは、中世〜近世にかけて、教皇庁がフランス内に保有していた“飛び地の領土”。実質フランスの中にある「バチカンの領地」みたいな存在で、1791年にフランス革命時にフランスに併合され消滅した。

②フランス王の影響下にありながら、ローマより安全で実務的だった。

この二点が重要だったようです。

また教皇庁が完全にローマを離れて、他の都市に教皇庁を移したのは史上初だったようです。

この出来事は、古代ユダヤ人が故郷を追われて異国に強制移住させられた出来事「バビロン捕囚」になぞらえて

「アヴィニョン捕囚」

と呼ばれています。

※教皇自身が自発的にアヴィニョンに移った側面もあるので、本当に「捕まっていた」わけではありません。

「ローマの教皇」が政治的にフランスの影響を受けすぎた時代として、ちょっと皮肉や批判を込めて「アヴィニョン捕囚」と呼ぶようになったようです。

・シャトーヌフのポテンシャルの発見

シャトーヌフ公式ウェブサイトによると、

「1314年にクレメンス5世によってシャトーヌフのワイン産地としてのポテンシャルが発見された」

とされています。

しかし実際には、1314年はクレメンス5世が亡くなった年であり、そこまで深い関与はできなかったと言われています。

しかしクレメンス5世はテロワールの豊かさに理解と後押しを示し、次世代に繋がる最初の一歩を踏み出したことは間違いありません。

シャトーヌフの歴史においては「1314年」はブランドとしての始まりの年でもあるわけで、非常に重要な転換点であったと言えます。

紀元前から栽培され、

12世紀にジョフロワ司教が管理されていた畑が、

14世紀にローマ教皇庁が移転してきたことで、

ワイン産地として初めて日の目を見ることになった・・・ということですね。

・「シャトーヌフ=デュ=パプ」の建設

1316年、シャトーヌフの歴史において多大なる貢献をされたクレメンス5世の亡くなり、南フランス・カオール出身の

「ヨハネス22世」

が新教皇に就任します。

ヨハネス22世は就任翌年、「防衛」and「夏の避暑地」として、シャトーヌフの高台に要塞(離宮)の建設を命じます。

勘の良い皆さまなら、もうお気づきでしょう!

そう、この理宮こそが「シャトーヌフ=デュ=パプ」、

つまり・・・

「教皇の新しい城」

なのです!

ちなみになぜ、シャトーヌフが新しい城の立地条件として選ばれたのでしょうか?

一つ目の理由、「防衛」の観点から見ていきましょう。

シャトーヌフはアヴィニョンから直線距離で約12km、馬で1時間弱です。

ローヌ川沿いで、物流にも優れた立地です。

アヴィニョンの標高20mから比べるとシャトーヌフの標高約100mと山あいの「高台」に位置し、防衛に有利に働くことがわかります。

そしてもう一つは「夏の離宮」It is.

この地にはワイン造りにも深く関係している「ミストラル」というローヌ渓谷から吹く、乾いた強風があります。

ミストラルのおかげで夏でも蒸し暑さが抑えられ、カラッとした空気が吹き抜けます。

しかしローマ教皇庁が移転してきたアヴィニョンは、中規模都市です。

人と建物が密集してミストラルは遮られ、熱がこもりやすいのです。

そのため当時のアヴィニョンでは夏季に疫病が発生しやすい環境でした。

それに対し、シャトーヌフは標高100mと高台にあり、自然が多く、ミストラルを遮るものはありません。

風通しが良いため、気温も若干下がります。

疫病も発生しづらく、衛生環境の面でも大きなメリットがあったようです。

これらの非常に合理的な理由から建設が始まったわけですね。

当時はいかに疫病に悩まされていたかを実感します。

決して「おいしいワインができるから」シャトーヌフに離宮を建てたのではないのでワインラヴァーの皆様はお間違いなきよう・・・

・ワインとしての「シャトーヌフ=デュ=パプ」の誕生!!

1320年代初頭、シャトーヌフ建設開始からのおよそ10年間、シャトーヌフ周辺の畑の整備や開墾が本格化します。

シャトーヌフ周辺では教皇庁直轄のブドウ栽培が進み、修道院や教皇関係者が畑を広げます。

そして徐々に晩餐や外交に使用される頻度が増え、「教皇専用ワイン」としての地位が確立していきました。

着々と実績ができてきた1325年頃、ヨハネス22世はシャトーヌフのワインに対し、

「ヴァン・デュ・パプ(教皇のワイン)」

の称号を授けます。

そこから名声がヨーロッパ中に拡散。

各国への贈答接待要員としての輸出が本格化し、なんと年間3000L越えという記録もあります。

教皇のワインとして産声を上げ、格式高いワインとしての名声を確実に高めていったのが、この1300年代初頭だったわけですね。

・なぜシャトーヌフのワインが評価されたのか?

しかしなぜ、これほどシャトーヌフのワインが評価されたのでしょうか?

いくら教皇の地だからとは言え、少し北上すればコート・ロティやエルミタージュもあります。

・・・きっと多くのワインラヴァーが気になるのはここでしょう。

その理由は名だたる名産地と比較しても渡り合えるほどに

「品質が良かったから」

に他なりません。

では、なぜ品質が良かったのでしょうか?

その理由は多くの部分で、

「シャトーヌフ」が建てられた理由と一致

するようです。

①ミストラルの存在

ミストラルとは先に説明したように、ローヌ渓谷から吹く強風のことです。

かつて教皇が夏場のアビニョンの疫病を避けるために、避暑地として活用したように、ワインにとっても風通しの良い環境というのは病害リスクを避ける役割があります。

空気が乾燥していることによって灰色かび病やうどんこ病などの病気を抑制できます。つまり・・・

病害リスクが少なく安定した収穫

ができるということ。

また常に強風にさらされているため、強く根を張るようになるというメリットもあるようです。

強く、深く根を張れば、より多くの岩盤層に到達します。

その岩盤層の持つミネラルをワインの中に閉じ込めれば・・・素晴らしいワインになるわけです。

②ガレ・ルレの存在

ガレ・ルレとは、フランス語で「丸く削られた小石」means "a person who is a member of a group of people who are not members of a group.

シャトーヌフでは、その名の通り、自然に丸く削られた小石が、絨毯のように畑に敷き詰められています。

実際には小石と言うよりは、漬物石と言った方が的確なサイズ感です。

ガレ・ルレの絨毯の隙間からブドウの樹が生えているのは、異様な光景にも写ります。

しかし、この小石が畑に敷き詰められていることによって、日中の太陽光の熱を石が吸収し、蓄熱、夜間にブドウの房に放出することによってぶどうの成熟を助けます。

また、石だらけの土地は水はけが良く、ブドウ樹にストレスがかかり、ミネラル吸収力がアップ。

地表が石で覆われているため、雑草の繁殖が抑制され、水分もこもりにくく、病害リスクも減ります。

水が石に触れた瞬間に蒸発するため、カビなどの発生を抑制する効果もあります。

また、石の下で地温が安定することによって香味成分がしっかり上がると言う話もあり、oisyがシャトーヌフのワインを飲んで、感激した

「香水のようなエレガンス」

も、このガレ・ルレがもたらしているものかもしれません。

しかし、アペラシオンの公式によると、実際にこのアペラシオンを支えているのは、むしろ土壌の多様性とのこと。

何千年も前、中生代〜新生代(第三紀)の内海が、堆積物を何層にもわたりこの地に蓄積し、これが現在のシャトーヌフ=デュ=パプのブドウ畑の地中を形作る地層(下層土)となっています。

その後、第四紀の氷河期の影響によって、ローヌ川は激しい流れで大地を削り、アルプスの山肌から巨大な岩塊を引き剥がして流出させました。

それらは水によって丸く磨かれ、流れが緩やかになる場所、特にシャトーヌフ=デュ=パプの地に運ばれて堆積し、現在のガレ・ルレを形成したのです。

- 西部:粘土を含む硬い石灰岩質や砂岩(モラス質)の土壌

- 東部:ローヌ川の後退によって生まれた砂質の土壌で、森や岩盤台地に囲まれた場所に分布

シャトーヌフの生産者たちはこの土壌のバリエーションを活かして、複数の区画のブドウをブレンドしたり、あえて単一区画のキュヴェを仕込んだりします。

・アヴィニョン教皇庁の終焉

1334年にヨハネス22世没後も、計7代に渡り教皇はアヴィニョンに留まりました。

しかし1377年、教皇グレゴリウス11世がついにローマへ帰還することを決定します。

教皇庁はローマに戻り、アヴィニョン教皇庁は役目を終えました。

アヴィニョン教皇庁は終了したものの「教皇の地」と言う印象は強く残り続け、ワインの生産は継続されていきました。

1378〜1417年の大シスマ(教会大分裂)では、ローマとアヴィニョンに2人の教皇が並立する異常事態(一時期は3人!)になるなど、アビニョンの権威が弱体化し、シャトーヌフの象徴性も薄れてきましたが、それでもワイン生産は止むことなく続けられてきました。

15世紀~17世紀は修道院と宗教たちが畑を管理し、小規模でワイン作りが続いていきました。

一部の修道院では、品種選抜や選定技術の向上等が行われました。

1776年には、シャトー・ラ・ネルトがワインを樽ではなく瓶詰めで出荷するという画期的な試みを開始し、この一歩がブランドの評価を高めました。

1791年にはフランス革命により、コント・ヴネサンがフランス国家に併合され、宗教財産の没収や修道院の破壊などが相次ぎました。

シャトーヌフの教会所有地畑も一時的に解体、再編などをされ、ワインの生産は一次停滞したものの、ワイン生産は静かに継続され続けてきました。

・フィロキセラ禍

19世紀初頭には、シャトーヌフのワインはすでに2,000ヘクトリットルが県外に販売されており、その量は年々増加していました。

しかし19世紀後半には、フィロキセラがシャトーヌフにも襲いかかります。

シャトーヌフはかなり早い段階で、フィロキセラに侵食された地域です。

※フィロキセラとは、アメリカ原産のブドウネアブラムシの1種で、ぶどうの根に寄生して吸汁し、枯死させてしまう害虫です。ヨーロッパ原産のぶどう品種は、この虫への抵抗力がありませんでした。

1863年にラングドックで初めて確認されたフロキセラは3年後の1866年には、シャトーヌフを含むヴォークリューズ県一体に、急速に広がっていきました

1875年には、シャトーヌフの主要なぶどう畑が壊滅的な被害を受けました。

そんなフィロキセラの唯一の対抗策として、アメリカ台木との接ぎ木を迫られるわけですが、思い出してください。

シャトーヌフにはあのガレ・ルレ(丸石)が敷詰められているのです⋯

植え替えるには石を退かす必要があり、畑全体を一斉に植え替えることができません。

そう、シャトーヌフの生産者たちは

石だらけの土地に1本ずつ手作業で植樹

していったのです。

その作業の困難さと膨大な労力は、途方のないものであったことが容易に想像できます⋯

この非常に厳しい時代を地元の生産者達の結束で乗り越えたそうです。

「シャトーヌフを守り抜くんだ・・!」

生産者たちは情熱を持って、地道な作業に取り組みました。

そのおかげで今の素晴らしいシャトーヌフがあります。

その歴史が、間違いなく現代の造り手の情熱に引き継がれているのだと思います。

そして台木の植え替えと同時に、フィロキセラに強い品種や栽培バランスの再調整が行われました。

グルナッシュ主体になっていったのもこの時期の事のようです。

・偽造ワインの横行・・・

フィロキセラ禍の収束もつかの間、20世紀初頭には、シャトーヌフの名声を悪用した偽シャトーヌフのワインが横行します。

品質の悪いワインが出回ればシャトーヌフの評判も地に落ちてしまいます。

1919年にアペラシオン法に制定されるも、原産地の範囲は定めていたものの中身(品質条件など)が曖昧すぎたため、生産者たちはより厳格な規定を自ら設けるべきだと立ち上がります。

1923年に法律家であり生産者でもあったバロン・ル・ロワ・ド・ボワゾマリーの所有するシャトー・フォルティアに赴き、協力を依頼します。

話しを聞いたバロンはこう答えました。

「協力しよう。ただし条件がある。まずは君たち自身が、誠実と規律の模範を示すことだ。」

その年の10月4日、シャトーヌフの生産者組合が設立され、土壌・品種・アルコール度数・収穫量などを細かく定めた「独自の原産地規定」を整備。

初代会長にはバロン・ル・ロワが就任。

彼の指導のもと、かつてないほど厳格な規定が導入されます:

- 栽培方法の管理

- 最低アルコール度数(12.5度)の設定

- 使用ブドウ品種の制限

- ブドウの選果義務化

この独自の規定というものが素晴らしく、この取り組みはフランス中のワイン産地に大きな影響を与えました。

その結果、なんと⋯

後のAOC制度のモデルになったのです。

・シャトーヌフ=デュ=パプがフランス初のAOCに!

シャトーヌフが独自の原産地規定を整備した、そのおよそ10年後の1935年、フランス国家が「INAO(国立原産地名称機関)」を設立しました。

これはワインだけではなく、チーズなど農産物全般を含む国としての原産地保護制度It is.

このとき、シャトーヌフでの取り組みが最も整備されていたため、他のワイン産地の参考例となりました。

その功績もあってか、INAOが設立された翌年1936年・・・

シャトーヌフ=デュ=パプが「フランス初」のAOCの一つとして認定!

される事となりました。

地域の生産者が団結して取り組んだことが公に評価された形ですね。素晴らしい!拍手です!(パチパチパチ・・・!)

・紋章入りボトルの誕生・・!

AOC制定後の1937年、もうひとつ大きな変化がありました。

それはシャトーヌフ=デュ=パプの格式にふさわしい

「独自のエンブレム入りボトル」

が誕生したことです!

デザインには以下の3つが、瓶に浮き彫りエンブレムとして使用されています。

- 教皇の三重冠(ティアラ)

- 聖ペテロの鍵(バチカンの象徴)

- 「Châteauneuf-du-Pape contrôlé」と書かれたゴシック文字

AOCと紋章入りボトルの導入で、偽造ワインはかなり減少したようです。

質の悪い偽ワインが出回れば、シャトーヌフの評判もガタ落ちですからね・・・

それにしてもこの紋章入りラベル、かっこいいです・・!

・世界大戦とシャトーヌフ

1939年にドイツがポーランドに侵攻することによって幕を開けた第二次世界大戦は、シャトーヌフのワイン生産にも大きな影響を与えました。

1940年、ナチスドイツがパリを占領。

フランスがドイツに降伏します。

するとドイツはフランスを南北で分断。

パリを含むフランス北部は、「占領地域」としてドイツ軍による直接軍政下に置かれました。

ブルゴーニュやコートロティ、エルミタージュなどの北ローヌは北部に分類されました。

一方、シャトーヌフやジゴンダスなどの南ローヌは、ヴィシー政権(表面上は独立したフランス政府)が統治するフランス南部「自由地域」に属しました。

これにより輸送網が破壊され、国外輸出がほぼストップ、瓶やコルクなどの資材も入手困難になりました。

生産も停滞し、一部の畑は放棄、収穫量も激減。ワイン生産がピンチに追いやられます。

輸出はストップしたものの、自家消費や地元での消費は継続されていたのでなんとか細々と生産を継続。

物資不足の中でも、紋章入りのボトルはシャトーヌフの象徴として大切に維持され、精神的な砦として人々の心の支えになっていたようです。

1945年にドイツが降伏し、終戦。

物資や人手が徐々に戻り、シャトーヌフの畑も再稼働していきました。

相変わらず、瓶、コルク、樽などの資材の確保には苦労しましたが、地元市場と国内流通を中心に徐々に回復していきました。

・AOC制度強化の動き

1950年、INAO(国立原産地名称機関)が審査を厳格化し始めます。

シャトーヌフは既に1923年から自主規定を整備していたため、「模範的AOC」として扱われます。

復旧した畑でグルナッシュの適性が特に評価され、グルナッシュ主体のブレンドが主流になっていきます。

シラーやムールヴェードルとのバランスを取ったモダンなブレンド文化が定着し始めたのもこの頃のようです。

・輸出の再開と技術革新!

1955年頃から戦後のドタバタも落ち着きを見せ、アメリカやイギリス向けの輸出が再開されていきました。

1959年は特に優良年で、濃密なワインが「戦後復興の象徴的ヴィンテージ」として人気になったようです。

また除梗、温度管理、清潔なステンレスタンク導入などが広がり、技術革新が進みました。

さらに、この「畑」の、この「区画」の味わいを打ち出す造り手が増加。

区画を大切にする「区画主義」が生まれ始めたのも、この頃のようです。

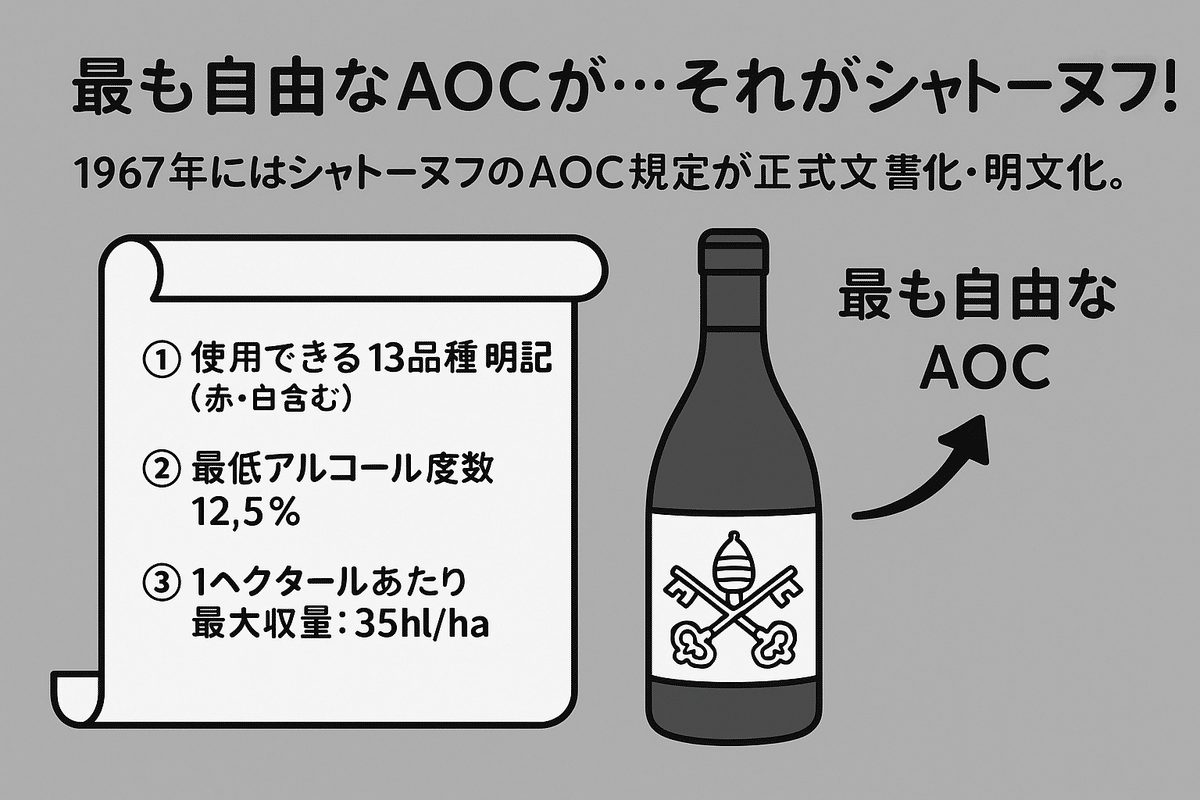

・最も自由なAOCが・・・それがシャトーヌフ!

1967年にはシャトーヌフのAOC規定が正式文書化・明文化。

その内容は・・

①使用できる13品種の明記(赤・白含む)

- 赤ワインであっても 白ブドウをブレンドできる(最大20%まで)

- シャトーヌフの自由度の象徴:13品種すべて使っても、1品種だけでもOK(単一品種でもAOC認定される)

(品種リストも記載しようと思ったのですが、後に18品種へと変更されますので、この記事の最下部にまとめて記載することにしました。)

②最低アルコール度数12.5%(当時としては異例の高さ)

③1ヘクタールあたり最大収量:35hl/ha(極端な低収量)

というものです。

ちなみにシャトーヌフは、その品種選択の寛容度から

「最も自由なAOC」

と言われています。

最も古いAOCが、最も自由というのはなんとも面白いですね。

でもね、詳しくは後述しますが、実は良いワインを造るための規定はとっても厳しいんですよ・・・

・世界的な評価の上昇!

AOC制定(1936年)といった法的整備やエンブレム瓶(1937年)の信頼性が評価されて海外バイヤーにとって「安心して買えるワイン」になりました。

それによって評価は上昇。

特にイギリス市場では、ブルゴーニュやボルドーの高価格化と入手難によって、代替的なプレミアムワインとして注目されました。

そして1978年に創刊された、ロバート・パーカーによる『The Wine Advocate(ワイン・アドヴォケイト)』誌にて、

「最も過小評価されたアペラシオンのひとつ」

と公言されたことにより、世界中から注目が集まり、価格も急上昇しました。

ちなみにシャトーヌフには、

・果実味が前面に出た“濃い”スタイル。

・酸とミネラル感を重視した”エレガント”なスタイル

の両者が混在しており、特に濃く、凝縮感のあるスタイルはパーカーの好みだったようです。

しかしパーカーはワインの歴史の至る所で顔を出します。

本当にワイン業界に大きな影響を与えた方なんですね・・・

・有機農法とビオディナミ農法の導入

1990年代初頭、これはこの地域に限った話ではないと思いますが、シャトーヌフの生産者たちも、有機農法やビオディナミ農法を導入し始めました。

これは2度の世界大戦によって揺らいだ食料自給と生産力の回復を目指して、約40年間にわたる化学肥料や除草剤、機械化、クローン選抜などの「技術的進歩」からの大きな転換点です。

環境への配慮とともに、現代のワイン造りへと続く、テロワール(風土)の個性を反映したワイン造りが進展。

シャトーヌフ公式によると、現在ではAOC全体の35%がオーガニックまたはビオディナミ農法で栽培されており、約50のドメーヌがTerra VitisやHVE(高環境価値)などの認証を取得しているそうです。

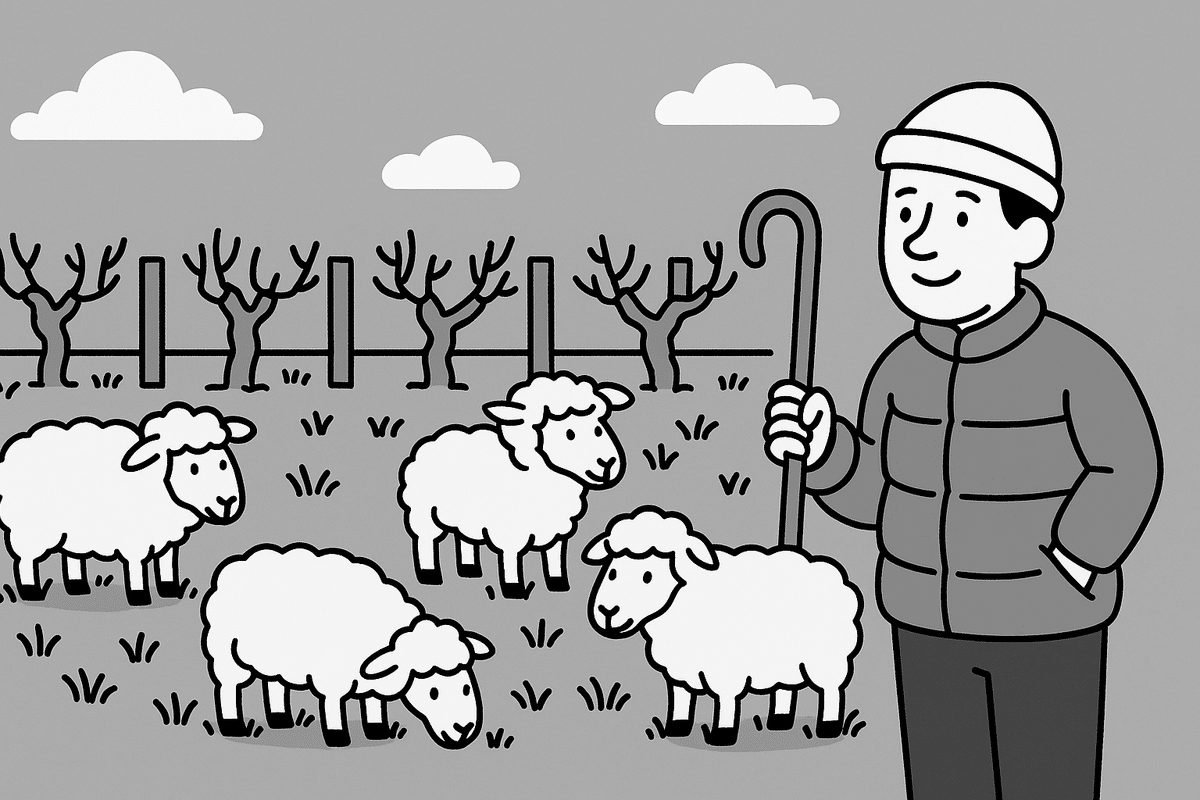

またシャトーヌフでは、数年前から12月~2月の冬場に羊を放牧しているそうです。

地中海性気候のおかげで冬でも比較的温暖なシャトーヌフでは、冬場も草が生えるそう。

むしろ秋〜冬は雨が多い季節なので、乾燥している夏よりも草がよく育つとか。

ブドウの実の無い冬場のワイン畑は、羊に食べられてしまう心配もありません。

さらに冬場にぶどう畑の牧草を食べることによって、羊たち自身の元々の牧草地は春の出産期に備えて温存できます。

(ちなみに羊は春しか出産しないのです! by 元肉屋の豆知識)

羊が歩き回るということは、地面を耕すような効果もあるため、ヴィニュロンの冬の作業を軽減。

まさにヴィニュロンと羊、両者がWin-Winの関係なのです!

この方法は口コミで広がり、今ではなんとAOCの3200ヘクタール中、600ヘクタール以上で取り組まれているとのこと・・!

これぞ持続可能な農業の形ですね!

・芸術品として認められた紋章ボトル

もう皆さまご存知の通り、シャトーヌフでは、1954年からボトルに教皇の三重冠と鍵エンブレムが刻印されています。

これは、信仰と歴史の象徴であり、ブランドアイデンティティにもなっていました。

しかし実は、この「紋章入りボトル」は、長年暗黙の了解で使われていて、法的な権限に守られていたわけではなかったんです。

そのため、模倣や海外での悪用が横行していました。

そのような状況下で2004年、フランスの最高裁が素晴らしい判決を出します。それは・・・

「このボトルは集合商標、かつ芸術作品である!」

という判事です。

「この浮き彫りのボトルは、オリジナルで独自性のある芸術作品であり、

その作者(この場合は生産者組合)は、それを商標として登録する権利を持つ。

原産地呼称は、図形的に独創的かつ識別力のある要素をもつ複合商標に適法に組み込まれることができる。」

つまり、法律的に模倣・盗用はNGとされたことで、偽ボトルやパクリブランドを法的に排除できるようになったんです!

これによりシャトーヌフのブランド価値が国際的に守られるようになり、信頼性の証として、ボトル自体が「保証書」のような価値を持つことになりました。

シャンパーニュもそうですが、フランスは伝統を重んじ、プロテクトすることで結果ブランディングにも繋げるということが本当に上手ですね。

でもこれは人々の努力の結晶とも言えるわけで、素晴らしいことだなと思います。

なによりその素晴らしい味わいを知ってしまったら、きっと質の悪い模倣品が出回ることが許せなくなりますから・・・!

・AOC規定の改訂!

2009年にはAOC規定の改訂がありました。

それまではグルナッシュのように一品種に複数色(赤、白、グリなど)あるブドウがまとめられて13品種となっていたところ、それぞれ個別に明記するようになり、「全部で18品種」と明記されるようになりました。

わかりやすく、品種の簡単な特徴と共に、リスト化してみました。

ちなみにAOCの政令では、ロゼ品種とグリ品種で仕分けれていたので、その通りに分けています。

白葡萄品種

・Bourboulenc(ブールブーラン)

酸、ボディがあり、柑橘系のアロマとスモーキーな香り。

・Clairette(クレレット)

高アルコール・低酸味。

・Grenache Blanc (グルナッシュ・ブラン)

高アルコール、低酸、柑橘系やハーブ。

・Picardan(ピカルダン)

軽く、比較的ニュートラルな味わい。

・Picpoul Blanc(ピクプール・ブラン)

柑橘と酸味。

・Roussanne(ルーサンヌ)

強いアロマと複雑さ。熟成向きの香り。

ロゼ系品種

・Clairette Rose(クレレット・ロゼ)

ピンク色の白ブドウ品種。

グリ(灰色)系品種

・Grenache Gris(グルナッシュ・グリ)

高い糖度と酸度、ミネラル感とスモーキーさ。乾燥に強い。

・Picpoul Gris(ピクプール・グリ)

栽培は非常に少ない

黒葡萄系品種

・Vaccarèse(ヴァカレーズ)(=Brun argenté)

土着品種でスパイスとタンニン、非常に稀少。

・Cinsault(サンソー)

フローラルな香り、柔らかさ。高温への耐性と多収性。

・Counoise(クノワーズ)

スパイス、酸、軽やかさ。

・Grenache Noir(グルナッシュ・ノワール)

芳醇な果実味とアルコール感。酸味や色素は少ない。AOCの主力品種。

・Mourvèdre(ムールヴェードル)

タンニンと熟成力。

・Muscardin(ミュスカダン)

薄い色と繊細な風味、絶滅危惧的。

・Picpoul Rouge(ピクプール・ルージュ)

淡い色合く、香り高い。

・Syrah(シラー)

スパイスと骨格を与える。

・Terret Noir(テレ・ノワール)

軽めで果実味ある希少種。

※品種構成の比率に関しては特別な規定はなし。

ちなみにアペラシオンの政令を見ると、品種以外の部分も非常に興味深かったので、一部抜粋して翻訳してみました。

他のAOCとの違いも補足しています。違いがとっても面白いです。

栽培方法に関する規定

密植ではなく、ゆとりある畝間がこの地域の特徴です。

この地域のブドウ畑では、1ヘクタールあたりわずか3000〜3500本という非常に低い植栽密度が採用されています。

これはかつて、畝の間を馬がすれ違えるようにするための間隔でしたが、現在では1本1本の樹に十分なスペースを与え、健全な成長を促すための品質保証として機能しています。

especiallyゴブレ仕立て(樹を低く広げる伝統的な剪定法)においては、日光や風通しを確保しやすく、理想的な生育環境が得られます。

- 植栽密度や剪定、誘引方法、最大収量、灌漑など細かい規定あり。

- シラー(Syrah)以外の品種では、各枝につき最大2芽までの短梢剪定(ショート・プルーニング)のみ許可

- 樹齢40年未満の樹では、1本あたり最大12芽まで

- 樹齢40年以上の古樹では、最大15芽まで

- また、グルナッシュ・ノワール、ムールヴェードル、ピクプール・ノワール、テレ・ノワールの品種に関しては、「ゴブレ仕立て」限定と定められています。

- 畑にプラスチックマルチ(畑を覆うビニールシート)を使うことは禁止。 →こうした規定がないAOCも多い。

収穫・輸送・熟度

- 収穫は必ず手摘み。

- 機械収穫は禁止。 →多くは機械可(例:Cotes du RhoneではOK)。

- 畑または醸造所で選果(トリアージュ)を行い、未熟果や病果を除去。 →明記されていないAOCが多い。

糖度基準

- Grenache Noir:216g/L以上。

- その他黒ブドウ:207g/L以上。

- 白ブドウ:196g/L以上 →そもそも糖度基準がないAOCも多い。

- 最低アルコール度数(自然状態): 12.5% →一般的には11.0〜12.0%が多い。

収量と植え替えの制限

- 標準収量:35hL/ha →多くのAOCでは40〜50hL/ha程度。

- 最高収量:36hL/ha(râpé製造時42hL/ha) →多くのAOCでは40〜50hL/ha程度。

- 若木の初年度収穫や接ぎ木の時期に応じた例外規定あり。

醸造・熟成・瓶詰め・保管

- 傷んだ実・色づきの悪い実・乾燥した実などを手作業で排除する「選果(トリアージュ)」が義務

- オークチップやDMDC(除菌剤)の使用は禁止。

- 赤ワインはマロラクティック発酵を完了していなければならない →醸造技術に対する制限はゆるいことが多い。

- 赤:酸揮発性・色調・糖度の詳細な数値制限あり。

- 白ワインの補糖後のアルコール度数は14.5%まで。

- 瓶詰めはガラス容器で3L未満のみ認可 →他AOCではバルク出荷や箱詰めOKな例もある

表示とラベリング

- 「Appellation Châteauneuf-du-Pape contrôlée」表記が明記されていなければ販売不可

政令によってかなり厳しく制限されているな・・・という印象です。

言い換えると・・・

「良いワインを作るための条件がそのままAOC規定になっている」

と言っても過言ではないかもしれません。

そういえば今のところシャトーヌフのワインでハズレには出会ったことはないなあ・・・

ハズレのワインが少ないのも、間違いなく厳格なAOCの恩恵ですね!

・古樹の保全

みんな大好きヴィエイユ・ヴィーニュ!

古樹こそ長い年月をかけて根を張り、素晴らしいワインを産みだします。

しかし古樹の寿命も永遠ではありません。

そこでシャトーヌフでは2019年に最も古く、かつ質の高い樹を調査・選定し、サンプル採取による保存andクローン増殖を始めました。

これにより、18種あるブドウ品種の遺伝的多様性(とくに希少なテレ・ノワールやピカーダンなど)を守り、将来的な気候変動や病害への対応力を残すことが目指しているそうです。

そして2025年からは、こうした古樹由来の苗木が生産者向けに提供され、少しずつ畑の更新が始まるとか。

こんなところからもニュージェネレーションの息吹が感じられますね。

伝統を遵守するのも大切ですが、そもそも伝統とは各時代での努力の積み重ねでもあるわけで、常に最良の選択を続けていくという姿勢こそが伝統なのかもしれません。

果たして次世代のシャトーヌフのワインはどうなっていくのでしょうか・・?

きっとこれからもミストラルとガレ・ルレ、そして素晴らしいAOCと教皇のご加護を受けて素晴らしいワインを作り上げていくことでしょう。

シャトーヌフのこれからに・・・ワクワクが止まりません!!

・100年の軌跡

2023年、シャトーヌフ=デュ=パプの栽培家組合は創立100周年を迎えました。

グローバル化の時代において、AOC制度はますます重要性を増しており、それはテロワール、伝統、職人技を守るための力であり、団結と説得力を伴う社会的な運動でもあります。

AOCの原型を作ったバロン・ル・ロワの言葉が、今なおこの地に刻まれています。

「この品質主義を、決して手放してはならない。

私たちは大量生産に向いていない。

いいや、職人が芸術家に変わるとき、私たちは無敵だ。

品質こそ、フランスの天才の証なのだ。」

・最後に

シャトーヌフの歴史からアペラシオンの詳細に至るまで、まとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?

うまくまとめられているかわかりませんが、ここまで読んで頂き、本当にありがとうございます。

自分も思い返したくなった時に振り返れるように、頑張って調査しました。

結構な重労働でしたが、やっぱり自信をもってオススメするにはそれなりの知識は必要ですからね。

ふう・・・

一息ついたら、妖艶なシャトーヌフのワインが飲みたくなってきました笑

この記事を書き上げたご褒美に開けちゃおうかしら・・・笑

・・ああ、そっか!

シャトーヌフのワインって、自分へのちょっとしたご褒美や大切な人へのプレゼントに使うのにピッタリなんですね!

厳しいAOCに守られてハズれに当たる可能性は少ないし、早いうちからエレガントで妖艶な香りを出しやすい。

さらにジューシーで、柔らかく、受け入れられやすい味わい。

つまり、いつ、どんな人が飲んでも、幅広く受け入れられやすい!

しかも感動を伴う美味しさに当たりやすい!

そして紋章入りボトルは高級感を演出し、ワインの裏にある歴史がプレゼントとしての格を高める。

他のAOCじゃなかなかこうはいかない。

シャトーヌフだからなんだ。

それもこれも長い歴史の積み重ねと、厳格なAOCへの信頼があるからこそ、

「シャトーヌフなら間違いない」

と思えるのでしょう。

そんな大切なプレゼントの際は、こちらの長い歴史からちょっとした蘊蓄をピックアップして添えられてはいかがでしょうか・・?

Thank you very much.

参考文献

AOC wine Châteauneuf-du-Pape winemaker association

Article AOC Châteauneuf-du-Pape – Légifrance

Avignon papacy | Summary, History, & Facts | Britannica

The Holy See

Picardan – Wikipedia

Bourboulenc – Wikipedia

Brun Argenté – Wikipedia

Cinsaut – Wikipedia

Clairette blanche – Wikipedia

Clairette rose – Wikipedia

Counoise – Wikipedia

Grenache blanc – Wikipedia

Grenache – Wikipedia

Mourvèdre – Wikipedia

Muscardin – Wikipedia

Picardan – Wikipedia

Roussanne – Wikipedia

Syrah – Wikipedia

Terret noir – Wikipedia

Comment