「トゥーレーヌ(Touraine)」というワインをご存知でしょうか?

トゥーレーヌとはワインの産地の名前です。

歴史ある産地でありながら、“ナチュール”、“ナチュラルワイン”、“自然派ワイン”といった今注目のジャンルの、ルーツとも言える場所です

レビューを書くにあたり、しっかりと理解したいと思ったので、調べてみました。

どこにあるの?

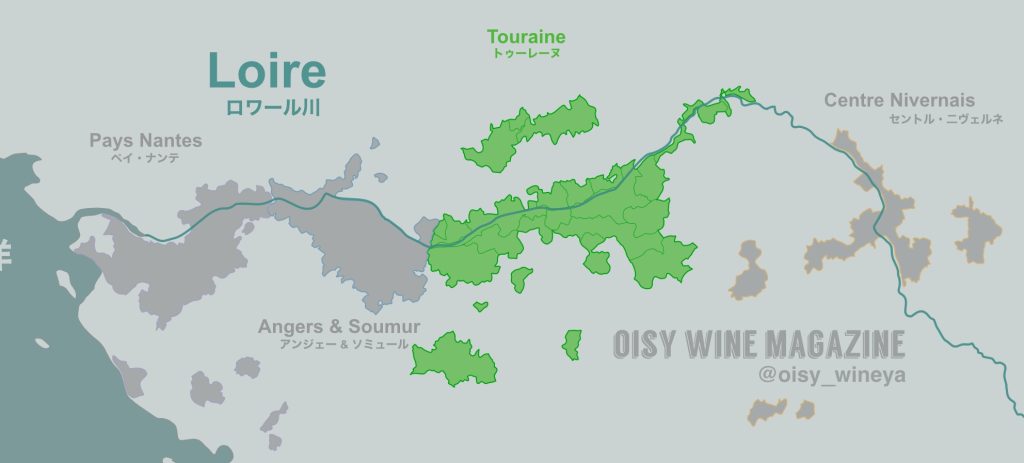

トゥーレーヌは、フランスの産地です。ロワール川の中流域に属します。

フランス全体から見た位置的にはこんな感じ。

アンジュー&ソミュール地区とセントル・ニヴェルネ地区に挟まれたような形です。

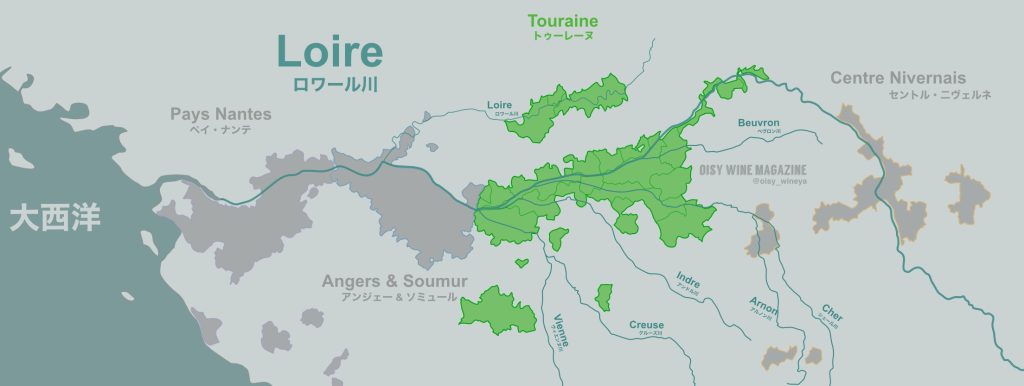

ちなみに拡大するとこんな感じ。周辺の地域も写してみました。

アンドル=エ=ロワール県とロワール=エ=シェール県にまたがっており、トゥール(Tours)という中心都市があります。

人口は約13万人で日本でいうと静岡の富士宮市くらいの規模です。

大学や研究機関もあり、歴史ある街で観光・文化の拠点でもあるようです。

位置としては、パリ盆地南西部に位置し、パリからの距離は約200km、標高は最大120mの穏やかな高原です。

本流のロワール川の他に、支流の

シェール川

アンドル川

ヴィエンヌ川

べヴロン川

がロワール川に流れ込む合流地点の一帯をカバーしています。

この場所は、ちょうど海洋性気候が徐々に大陸性に変わっていく境界エリアに位置しています。

そして!

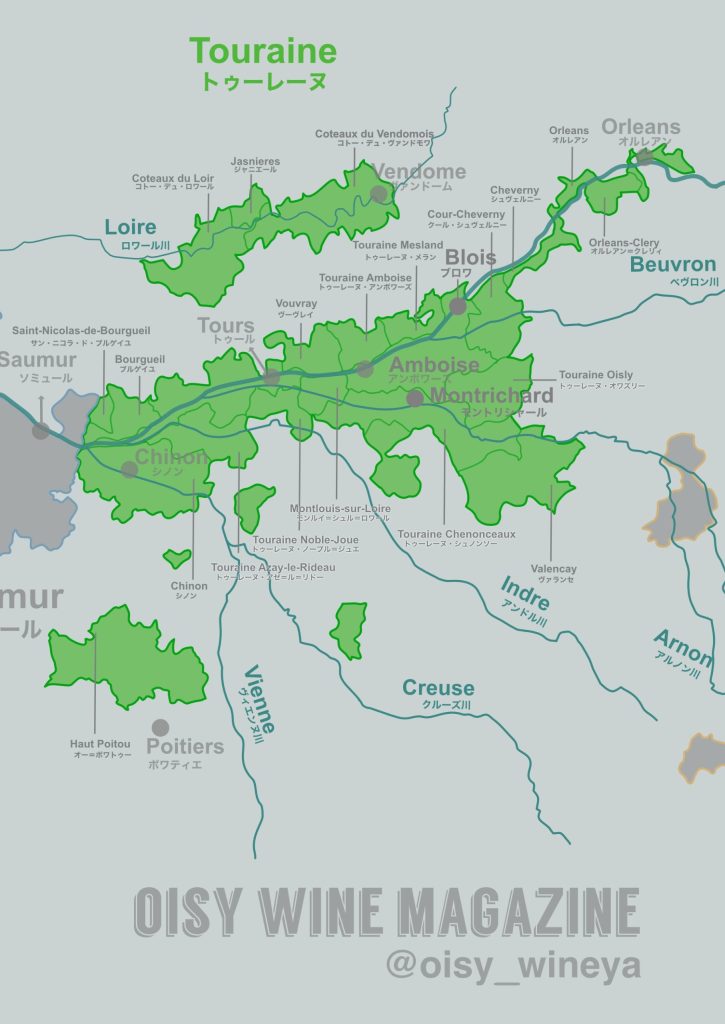

主要都市と全てのアペラシオンを記載した地図がこちらになります。

ちなみにこれらの記事は、ダウンロードして、スクショ撮って、切って、張って、ご自由にお使いいただけます。

詳しくはこちらのご利用規約をご確認の上、ご利用くださいませ。

語源は?

先ほど説明した中心都市、トゥール(Tours)がまさにトゥーレーヌの語源です。

古代ローマ時代、現在のトゥール周辺には「Turones(トゥローヌ族)」というガリア系の部族が住んでいました。

この「Turones」が語源になって、ラテン語で「Turonia」→ フランス語で「Touraine」になりました。

トゥール市はその中心であり続けたので、地名と都市名が密接に結びついているという訳ですね。

トゥーレーヌの歴史

ガリア時代

「ガリア時代」とは、現在のフランスを中心とした地域に、ローマ帝国によって征服される前のケルト系の部族(ガリア人)が住んでいた時代のことです。

特にローマの支配が確立する紀元前1世紀までの時代を指します。

ブドウ栽培はマルセイユおよびナールボンヌ地方から拡大しました。

つまり、地中海経由でギリシャ人やローマ人の植民地を通じ、南仏に定着。

そこからローヌ川やロワール川に沿って、徐々に内陸部(トゥーレーヌ含む)に北上していったという経緯があります。

ちなみに、歴史家ロジェ・ディオンは、

ブルゴーニュ地方から上流経由でピノ系、

ボルドーから下流経由でカベルネ・フラン系の品種

が導入されたという仮説を提唱しています。

西暦92年、ドミティアヌス帝の「植栽制限令」が発令されました。

これは、ローマ帝国のワイン供給過剰を抑制する目的で、属州(ガリア含む)のブドウ栽培を制限。

なんと全ローマ属州に対しブドウの木半分以上引き抜くよう命令したのです。

しかしそこから約200年後の276〜282年、プロブス帝の「自由植栽令」が発令。

属州にも自由にブドウを植えてよいと許可されたことで、ガリアを含む地方都市でブドウ栽培が急速に広まり、定着していきました。

ちなみに紀元2世紀の古代のワインプレス機がアゼ・ル・リドー近くのシェイエ村(Cheillé)で発見されており、古くからワイン造りが行われていた証拠も残っています。

中世の歴史

トゥーレーヌはすでに評価の高いワインを生産していましたが、流通の戦略的拠点としてはアンジューに劣っていました。

アンジューはロワール川を使ってナント経由で海路輸出し、またパリやブルターニュ、ノルマンディーなど非生産地への陸路輸送にも近接していました。

1316年の詩人ジャン・マイヤールの記録によれば、当時のロワール流域の三大ブドウ産地は、アンジュー、オルレアン、サン=プルサンであり、トゥーレーヌはまだ名を連ねていませんでした。

16世紀には、フランス王室がロワール渓谷に拠点を構えます。(シャンボール、シュノンソー城など)

そして、パリ周辺でのワイン生産を制限した「20リュー法(Édit des vingt lieues)」によりトゥーレーヌの地位が向上。

またリヨン地方からガメイ種が導入される、

ロワール川・シェール川などの水運により、貿易・流通が発達される、

など様々な変化がありました。

ちなみにこの頃の良質なワインは「vin de mer(海のワイン)」として輸送されたそうです。

アングランドの関税徴収所

「アングランドの関税障壁」をご存知でしょうか?

アングランド(Ingrandes)というのは地名で、ロワール中流に位置します。

かつてブルターニュ公国とフランス王国の国境地点だった場所です。

※ちなみに現在のアングランドの正式名称はアングランド=ル=フレーヌ=シュル=ロワール(Ingrandes-Le Fresne sur Loire)。アングランドという地名はフランスには複数あります。

ロワール川下流のナントやブルターニュは大量生産、低品質。

上流は質重視、で高品質。

と一般的には言われています。

今は多少変わってきているようですが、その傾向はまだ残っているはずです。

なぜなのでしょうか?

下流は港があり、オランダ・イングランドなどへ積極的に輸出がしやすかった、という説が有名です。

しかし実は内陸側のアングランドにも、関税徴収所があり、商流の妨げになっていたのです。

下流からフランス・パリなどの内陸にワインを運ぼうとすると、アングランドを通るため課税されてしまします。

というのも、中世ではちょうどブルターニュ公国とフランス王国の境目がアングランドだったようなんですね。

そのため、下流から船に乗せて安価なワインを求めるオランダなどに輸出する方が理に適っていたのです。

一方アングランドより上流のアンジュー、トゥーレーヌなどでは真逆の事情になるわけです。

海岸から船に乗せて販売しようとすると、アングランドを経由し関税がかかるため、地元消費や内陸のパリ向けに質で勝負する必要があったというわけですね。

ちなみに1532年ブルターニュはフランスに併合されましたが、アングランド(Ingrandes)の関税障壁は存続し続けました。

実はロワールは小麦の産地

ロワール地方はワインの世界だと冷涼産地として知られていますが、実は気候は比較的温和で、肥沃な平野が広がっているため、小麦の栽培にも適していたのです。

そのため、ロワール地方は中世〜近世にかけて、パリや軍、修道院への小麦供給地として重要な地域でした。

特に18世紀はフランス人口が増加しており、パンの供給=政治的安定に直結。

「ブドウばかり植えるな」という国家命令で、1725年に国務院の布告で新たなブドウの植栽を禁止、1731年に同法令を全国に拡大させるなど、ブドウ栽培を制限する法令が相次ぎました。

1753年、なんとアンボワーズの違反者12名の畑が強制的に引き抜かれたという記録も残っています。

ただし、他作物に不適な土地の植栽は

「恩赦」

され、ブドウ栽培が継続。

実はこれを深堀するとめちゃくちゃ面白くて・・・

その不敵な土地というのが、

「痩せた斜面」

なんですが、お察しの通りブドウ栽培には適している訳です。

ブドウ栽培を制限する法令が結果として、

- 痩せた斜面=質を重視するワイン栽培地

- 平地・肥沃地=小麦優先(または安価な大量生産ワイン)

という風に分かれていく構造ができあがり、

ワイン生産に適した土地を選別していったんですね。

当時のワイン飲みは頭を悩まされたかもしれませんが、現代のワイン飲みはその法令に感謝しなければなりませんね。

ちなみに話しは変わりますが、この時代の1804年の農業調査報告では、「コット(cot)」が主要品種として記載されています。

今ではすっかりソーヴィニヨン・ブランのイメージがついた地域ですが、時代と共にどの品種が多く栽培されるのかというのは移り変わるのですね。

フィロキセラ禍

ワイン好きならもはや常識かと思いますが、フィロキセラとはアメリカ由来のブドウネアブラムシで、根を枯らす害虫です。

1863年にフランス南部ガール県で最初に確認。

1876年には警戒委員会が設置され、1878年の省令により県間の苗木移動が禁止されました。

トゥーレーヌでは、1878〜1879年にボルドーから輸入された苗木が原因で、1882年にノワゼ(Noizay)で被害が確認されました。

1890年代までに127のコミューンが感染し、9500haが壊滅、1900年には2万5000haが被害。

恐ろしいまでの被害です・・・

硫化炭素による駆除は効果が乏しく、1890年以降は接ぎ木(耐性台木)による植え替えが本格化します。

そうして1905年には再建ほぼ完了。

ただし、ブルグイユの砂質地域など、被害が少ない非接ぎ木の古木(5500ha)も残存しているようです。

砂質がフィロキセラに強く、意外にも多くの古木が残っているのは知りませんでした。

また再建と同時にブドウ樹の仕立て方も変化。

1920年代には「条植え(整然とした畝植え、ワイヤー支柱)」が一般化。

ブルグイユではそれ以前は行間が広かったようですが、全国標準に揃えられていきました。

また、1925年以降は協同組合が複数誕生し、生産コスト削減と品質向上に寄与したようです。

ヴーヴレにて最古のワイン騎士団が創設される。

1937年、ヴーヴレにて最古のワイン騎士団「シャントプルール騎士団(Chantepleure騎士団)」が創設されました。

発起人は当時の市長であり、著名なワイン擁護者であったシャルル・ヴァヴァスール市長です。

目的はもちろん、ヴーヴレイおよびトゥーレーヌ地方のワインの卓越した品質と伝統を広く知らしめ、地域のワイン文化を保護・促進すること。

しかしその語源が面白く、

「シャントプルール(chantepleure)」とは、中世のワイン樽に取り付けられた木製の蛇口のことを指します。

この蛇口は、

・開けるときに「音を立てて歌うように(chante)」

・ワインが流れ出ると「涙のようにポタポタと流れる(pleure)」

この二つが合わさり…

chante(歌う)+ pleure(泣く)=シャントプルール(chantepleure)

と名前が付けられました。

「シャントプルール」という言葉は、文学や風刺にも登場する言葉で、「歌って泣く」という二面性が、

「楽しさの裏に悲しみあり」

「飲むほどに流れる涙」

といった両義的な世界観を表現するモチーフになっていました。

またフランスのワイン騎士団は格式だけでなく、遊び心やエスプリ(機知)も大切にします。

「シャントプルール」というちょっとユーモラスな響きは、堅苦しすぎず、親しみやすさと文化の厚みを兼ね備えていたようです。

アペラシオンの制定

現在では、「トゥーレーヌ(Touraine)」という名称ですが、当初は違いました。

1939年に「コトー・ド・トゥーレーヌ(Coteaux de Touraine)」として初めてAOP(原産地統制呼称)認定されます。

その後、1953年に改正されて「トゥーレーヌ(Touraine)」が正式名称となりました。

またアンドル川流域の一部の地域には「アゼ・ル・リドー(Azay-le-Rideau)」の追加表示が可能となりました

1955年には「アンボワーズ(Amboise)」と「メラン(Mesland)」という地名付きの呼称も登場。

いずれも伝統的にシュナン・ブランの地域です。

2011年には「シュノンソー(Chenonceaux)」と「オワズリー(Oisly)」という地名付き呼称が追加され、現在の形になりました。

これらは、1970年代末からシェール川やソローニュ地域の生産者たちが高品質なワイン造りを続けてきた成果に対する評価です。

2019年にはアペラシオンTouraine 認定80周年の節目を迎えました。

ちなみに、以下の記事でアペラシオンTouraineの制令の翻訳にチャレンジしていますので、もしご興味ありましたらご覧くださいませ。

ナチュラルワインの“源流”としてのトゥーレーヌ

AOC「トゥーレーヌ」の名称が整備された1950年代以降、この地域では多くの生産者たちがそれぞれのテロワールを尊重したワイン造りに取り組んできました。

その流れの中で、1970年代から2000年代初頭にかけて、いち早く化学肥料や農薬の使用に疑問を持ち、自然なアプローチへと転換する造り手たちが現れはじめます。

彼らはビオ(有機)栽培やビオディナミ(生体力学農法)を導入し、自然酵母の発酵や酸化防止剤(SO2)の極小化・無添加といった、いわゆるナチュール(ナチュラルワイン)のスタイルを早くから実践してきました。

こうした動きは、当時のフランス国内でもまだ少数派でしたが、ロワール、とりわけトゥーレーヌ地方では自然派のコミュニティが次第に育まれていき、文化的土壌が築かれていきます。

今でこそ世界中で注目されるナチュラルワインですが、その精神や哲学は、まさにこの地で脈々と息づいていたのです。

代表的な自然派の流れをつくった生産者たち

- ティエリ・ピュズラ(Le Clos du Tue-Bœuf)

- ノエラ・モランタン(Domaine Noëlla Morantin)

- レ・メゾン・ブリュレ(Les Maisons Brûlées) など…

こうした造り手たちが築いたスタイルは、今日の自然派ワインムーブメントに大きな影響を与え、

今では国内外からトゥーレーヌの地に惹かれて移住・参入する若い造り手も少なくないそうです。

品種

「トゥーレーヌといえば、ソーヴィニヨン・ブラン!」というイメージもすっかり浸透していますが、意外と他の品種も多いです。

また地域ごとに許可されている品種も細かく規定されていますので、以下に羅列してみました。

より詳しく知りたい方は、「トゥーレーヌ」の政令を訳してみた をご参照ください。

(B=白ぶどう品種、R=黒ブドウ品種、G=グリ品種、R=ロゼ品種)

白ワイン

- 主要品種:ソーヴィニヨン・ブラン(sauvignon B)

- 補助品種:

- ソーヴィニヨン・グリ(sauvignon gris G)

- 「適応を目的とした有望品種」:

- フロレアル(floréal B)

- メスリエ・サン=フランソワ(meslier Saint-François B)

- オルボワ(orbois B)

- シュナン・ブラン(chenin B)

※上記の品種については、INAO、ODG(統括組合)、および関係業者との間で、2024年2月6日に承認された「枠組み協定(convention cadre)」に準拠した契約書の締結が前提となる。

- ソーヴィニヨン・グリ(sauvignon gris)の割合は20%以下

- 「適応を目的とした有望品種」の合計割合は5%未満

補足規定(環境保全目的):

都市部/居住地に隣接する地域において、以下の条件を満たす「フロレアル(floréal B)」種に限り、上記の5%制限から除外される:

- フロレアル種が栽培されている

- 次のいずれかに該当する場所から20メートル未満の距離にある:

- 農業・漁業法典第L253-7-1条に定められた場所

- 同第L253-7条I項に定められた場所

- 同第L253-8条III項に定められた場所

この場合、該当区画は5%制限の対象外となる。

赤ワイン

a) 一般規定

- 主要品種:コット(マルベック)(cot N)

- 補助品種:

- カベルネ・フラン(cabernet franc N)

- カベルネ・ソーヴィニヨン(cabernet-sauvignon N)

- ガメイ(gamay N)

- ピノ・ノワール(pinot noir N)

- 「適応を目的とした有望品種」:

- ピノー・ドニス(pineau d’Aunis N)

- グロロー(grolleau N)

※これらも同様に、2024年2月6日の枠組み協定に準拠した契約書の締結が必要。

・主要品種(コット)の割合は40%以上

b) 特別規定

トゥール子午線より西側の全てのブドウ畑が対象の生産者に対して:

- 主要品種:

- カベルネ・フラン(cabernet franc N)

- コット(cot N)

- ※カベルネ・フラン単独も可

- 補助品種:

- カベルネ・ソーヴィニヨン

- ガメイ

- ピノ・ノワール

- ピノー・ドニス

- グロロー

(※全て上記と同様、契約が必要)

- カベルネ・フランの割合は90%以上

- 「適応を目的とした有望品種」は5%未満

■ 「gamay」表示のある赤ワイン

- ガメイ(主要品種)の割合は75%以上

■ 「gamay」表示のあるワイン

- 主要品種:ガメイ(gamay N)

- 補助品種:

- カベルネ・フラン

- カベルネ・ソーヴィニヨン

- コット

- ピノ・ノワール

■ 「primeur(プリムール)」または「nouveau(ヌーヴォー)」表示の赤ワイン

- ガメイ(gamay N)のみ

■ ロゼワイン(スティル・スパークリング両方)

- 使用可能品種:

カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、コット、ガメイ、グロロー、グロロー・グリ、ムニエ(ピノ・ムニエ)、ピノー・ドニス、ピノ・グリ、ピノ・ノワール

■ 白のスパークリングワイン

- 使用可能品種:

シャルドネ、シュナン・ブラン、カベルネ・フラン、グロロー、グロロー・グリ、オルボワ、ピノー・ドニス、ピノ・ノワール

◉ 地理的補足名称ごとの規定

■ 「Amboise(アンボワーズ)」

- 白ワイン:シュナン・ブラン(chenin B)

- 赤ワイン:コット(cot N)

- ロゼワイン:

- 主要品種:コット

- 補助品種:ガメイ

■ 「Amboise」ロゼワイン

- コットの割合は70%以上

■ 「Azay-le-Rideau(アゼ=ル=リドー)」

- 白ワイン:シュナン・ブラン

- ロゼワイン:

- 主要品種:グロロー(grolleau N)

- 補助品種:カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、コット、ガメイ

■ 「Azay-le-Rideau」ロゼワイン

- グロローの割合は60%以上

- カベルネ・フラン+カベルネ・ソーヴィニヨンの合計割合は10%以下

■ 「Chenonceaux(シュノンソー)」

- 白ワイン:ソーヴィニヨン・ブラン

- 赤ワイン:

- 主要品種:コット

- 補助品種:カベルネ・フラン

■ 「Chenonceaux」赤ワイン

- コットの割合:50%〜90%

- カベルネ・フランの割合:10%〜50%

■ 「Mesland(メラン)」

- 白ワイン:

- 主要品種:シュナン・ブラン

- 補助品種:シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン

- 赤ワイン:

- 主要品種:ガメイ

- 補助品種:カベルネ・フラン、コット

- ロゼワイン:

- 主要品種:ガメイ

- 補助品種:カベルネ・フラン、コット

■ 「Mesland」

白ワイン:

- シュナン・ブラン:60%以上

- ソーヴィニヨン・ブラン:30%以下

- シャルドネ:ソーヴィニヨン以下かつ15%以下

赤ワイン:

- ガメイ:60%以上

- コット:10%〜30%

- カベルネ・フラン:10%〜30%

ロゼワイン:

- ガメイ:80%以上

■ 「Oisly(ワズリー)」

- 白ワイン:ソーヴィニヨン・ブラン

独立アペラシオン

実はトゥーレーヌの地域内にありながら、独立しているアペラシオンがあります。

それがこちら。

| AOC名 | 主な品種 | ワインタイプ | 特徴 |

|---|

| Vouvray | シュナン・ブラン | 白・泡・甘口〜辛口 | 熟成力の高い白 |

| Montlouis-sur-Loire | シュナン・ブラン | 白・泡 | Vouvrayの対岸、似たスタイル |

| Chinon | カベルネ・フラン | 赤中心、一部ロゼ・白 | 土壌によるスタイルの幅が広い |

| Bourgueil | カベルネ・フラン | 赤中心 | 重厚で男性的とよく言われる |

| Saint-Nicolas-de-Bourgueil | カベルネ・フラン | 赤 | Bourgueilの支流側、小粒で繊細 |

| Valencay | ソーヴィニヨンB, ガメイ etc. | 白・赤・ロゼ | AOCチーズ「ヴァランセ」と同名 |

| Coteaux du Loir | プリーヌール(白)、ピノ・ドニス(赤) | 白・赤・ロゼ | トゥールより北、冷涼個性派 |

| Jasnieres | シュナン・ブラン | 白のみ | Coteaux du Loirの中でも特別な白ワイン産地 |

これらについてもそれぞれ、いつかまた個別に調べる機会があればと思います。

土壌

トゥーレーヌAOPは範囲が広いため、土壌も多様で、それぞれに個性あるワインを生み出すテロワールがあります:

- ブルネ・ペルーシュ土壌(bournais perrucheux):火打ち石を含む粘土に、中新世の砂が混ざった土壌。

- ペルーシュ土壌(perruches):火打ち石を含む粘土上に発達した土壌。

- オビュイ土壌(aubuis):シレックス粘土、石灰質の粘土土壌で、水はけが良く温かい。谷の斜面(côte)に多い。

- グラヴィエ土壌(graviers):古い沖積層の上にある谷間の土壌。

気候

トゥーレーヌは大西洋の影響を受けた海洋性気候ですが、東へ進むにつれて影響が弱まり、寒暖差が大きくなる傾向があります。

これはトゥール市(Tours)の経線を超えたあたりから顕著です。

年間降水量は、西部では約550mm、東部では650mmに達します。

以下のデータは、トゥール市にある気象観測所「Tours–Parçay-Meslay」で1991年から2021年の30年間にわたって収集されたものです。

平均最高気温 平均最低気温

1月 7.7°C 2.5°C

2月 8.7°C 2.1°C

3月 12.3°C 4.1°C

4月 15.6°C 6.6°C

5月 19.0°C 10.1°C

6月 22.9°C 3.8°C

7月 24.9°C 15.5°C

8月 24.8°C 15.4°C

9月 21.8°C 12.7°C

10月 17.2°C 10.0°C

11月 11.5°C 5.8°C

12月 8.3°C 3.0°C

意外と冬はそこまで気温が下がらないんですね。

それに対し、夏は涼しくて過ごしやすそうです。

この平均気温だと、感覚的にはぶどうが熟すのには少し苦労する年もあるのかな、って気がします。

6月の平均最低気温が3.8℃まで下がるというのは驚きです。夜がかなり冷えそうですね。

酸のしっかりしたワインになるのはなんだか納得できるデータです。

有名どころの生産者

トゥーレーヌの有名どころの生産者を調べてみました。

私も飲んだことない造り手が多いので、いつか試してみたいですね。

クラシックで評価の高い生産者

1. Domaine Huet(ドメーヌ・ユエ)

- 所在:ヴーヴレ

- 特徴:1928年創業のビオディナミ先駆者、辛口から貴腐の甘口までを手掛ける。

- 代表品種:シュナン・ブラン

2. Domaine Francois Chidaine(フランソワ・シデーヌ)

– 所在:モンルイ=シュル=ロワール。

モンルイ・シュール・ロワール(20ha)、ヴーヴレ(10ha)そしてトゥーレーヌに(7ha)合わせてロワールに37haのブドウ園を持つ。

- 特徴:1999年からビオディナミに転換。辛口(セック)から中甘口のドミセック、甘口のモアルー、スパークリングワインまで幅広く生産している。

- 代表品種:シュナン・ブラン

自然派・ナチュラルワインで注目の生産者

3. Domaine Noella Morantin(ノエラ・モランタン)

- 所在:トゥーレーヌ南部(モントルイユ=ベルレ)

- 特徴:2000年マーケティングの仕事から突 然ワインの世界に転職。ミュスカデのワイン学校で学びな がらルネ・モス、マルク・ぺノー、フィリップ・パカレで研修する。2004年ドメーヌ・ボワルキャで責任者として4年間働き、2008年自らのドメーヌを立ち上げる。

- 使用品種:ソーヴィニヨン・ブラン、コーなど

4. Les Maisons Brûlées(レ・メゾン・ブリュレ)

- 所在:トゥーレーヌ西部

- 特徴:強くナチュラル志向、野生酵母、ほぼ無添加

- 使用品種:カベルネ・フラン、ガメイなど

5. Le Clos du Tue-Bœuf(ル・クロ・デュ・テュ=ブフ)

- 所在:シュヴェルニー寄り(ロワール東部)

- 造り手:ティエリ・ピュズラ

- 特徴:トゥーレーヌ東部モンティ村の名門ピュズラ家が15世紀から所有する歴史あるドメーヌ。

現当主ティエリー・ピュズラは1996年からビオロジック栽培とSO2無添加に取り組み、ナチュラルワインの先駆者として知られる。

- 使用品種:ピノ・ノワール、ガメイなど

参考文献

インドル=エ=ロワール県の公文書館に保管される、地域の歴史的資料。

https://archives.touraine.fr/document/vignes-et-vins-en-indre-et-loire

AOP Touraine 公式サイト

https://www.vintouraine.com/

Vins Val de Loire(InterLoire)

https://www.vinsdeloire.fr/

「CDC – Touraine.pdf」(2025年4月24日官報掲載)「トゥーレーヌ」

https://www.vintouraine.com/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1920

あとがき

ひとえにトゥーレーヌといってもとても広く、多様なワインが造られている地域だということが分かります。

歴史を見ても、様々な困難を乗り越えて今日に至っているのだと感じました。

そしてそれだけの歴史がありつつも、ナチュラルワインの源流とも言えるような文化が育まれていったのも興味深いです。

そして、オイジーがトゥーレーヌという地域を本格的に調べようと思った造り手がこちら。

レ・キャトル・ピリエという造り手です。

透明感がありながら凝縮しており、下級キュヴェから非常に密度が高く、大地のパワーをそのままワインにしたような作りです。

特にこのフラッグシップのキャピトル・アンというキュヴェに感動してしまいました。

そのほかにもおすすめのトゥーレーヌのワインがございますので、ご興味がある方はぜひ、検索窓に「トゥーレーヌ」と入れて検索していただければと思います。

Noisy Wine https://noisywine.com/

ここまで読んで頂いてありがとうございました!

良きワインライフがあらんことを!

コメント